淡味,中药学称其为一种味型,与辛、甘、苦、酸、涩、咸并列,就饮食养生来说,淡味则是由“淡”的本义发展而形成的饮食类型。

淡味养生,是人们在饱尝厚味腻食之害后,出于对浓厚之味的厌恶而加以肯定的。其实,古往今来对于淡味益于养生的观念,人们在生活实践中早已取得了共识。周秦以后,人们就对浓厚烈味的饮食进行了深刻反思,并受到了庄子“返璞归真”、“恬淡虚无”哲学思想的一定影响。清代美食家李渔也认为:“馔之美,在于清淡,清则近醇,淡则存真。味浓则真味常为他物所夺,失其本性。五味清淡,可使人神爽、气清、胃畅、少病。五味之于五脏各有所宜。”近年,西方人在深受因厚味佳肴而诱发若干疾病后,遂提出各种饮食回归自然的方法。比如反对在食品中投放添加剂,提倡吃绿色食品、掺杂糠谷的粗粮制品,尽量生食蔬菜。越来越多的人加入到素食者的行列,摒弃高糖、高脂、高蛋白的三高饮食结构。,用现代医学和营养学的观点寻找有益于健康的功能性食品等,正是对肥厚之食浓烈之味的否定,可见淡味是一种有益于人体健康的饮食类型。

“养生重淡味”,淡为冲和,补阴生精。中医认为淡属自然冲和之味,有补阴之功,比如谷、蔬、果之类。现代营养学家认为,谷、蔬、果含有丰富的水溶性维生素和人体必需的微量元素,而维生素和微量元素缺乏者大多属阴虚津亏症,因此淡味的谷蔬之食对人体有滋阴生津的作用。

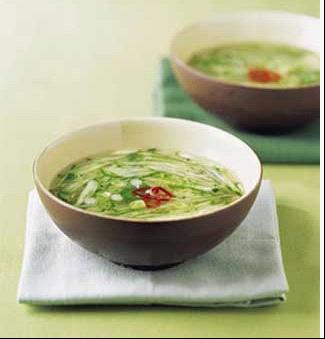

淡为通腑,利于消化。这已为现代医学所肯定。蔬食淡味含有大量的纤维素,对刺激肠蠕动有良好作用,常为通便之剂。

淡为养荣,通利血脉。唐代药学家孙思邈曰:“淡有滋养气血、通利血脉之功。淡食以素多荤少,滋味淡薄为主。”他还认为“薄滋味充养血气”。豆类及豆制品所含的植物蛋白、植物胆固醇等成分有降低人体血脂的作用,绿叶蔬菜和水果等富含维生素C和微量元素,可降低胆固醇,由此可见淡食通利血脉不无道理。

淡为宁神,清气醒脑。“五味淡泊,令人神爽,气清,少病”。现代科学亦发现饮食营养成分确能调节人的情绪,爽神宁志。不同的食物对人的精神状态和情绪有一定影响,如碳水化合物有镇静和集中注意力的作用,还有催眠作用;水果、谷物含有大量的维生素B,对心情沮丧、抑郁有疗效;土豆及大多数蔬菜能促使人心情畅快,而多食厚味腻食会使血脂升高,使人昏沉欲睡。

淡为平衡。调和阴阳。“五味人口,不欲偏多,故酸多伤脾,苦多伤肺,辛多伤肝,咸多伤心,甘多伤肾”。淡味饮食虽经五味之调,可除五味偏嗜之害,能使人阴阳平和,五脏安康。

名访问者

名访问者 川公网安备 51010602000024号

川公网安备 51010602000024号